目次

大人の矯正 Adult

きれいな歯並びで

正しい口腔環境を Beautiful teeth alignment

矯正治療は、乱れた歯並びをきれいに並べ替えるばかりでなく、咀嚼能率が低下した噛み合わせを改善することができます。きれいな歯並びは歯磨きが隅々まで届きやすいため、虫歯や歯周病で歯を失うリスクも軽減することができます。矯正装置を歯や歯槽骨に装着し、力を加えることで、少しずつ歯を移動させて治していきます。

矯正器具が目立つことに抵抗感があり、避けている方も中にはいらっしゃるかと思いますが、最近では目立ちにくい矯正装置も多くあり、矯正治療に興味をもつ大人の方々も増えてきています。より多くの方のご希望にお応えするため、多様な矯正器具を取り揃え、お子さまから大人の方まで幅広い世代に向けた矯正治療を行っております。また矯正歯科専門医が在籍しておりますので、安心して受診いただけます。

このような状況や

症状はありませんか? Check point

歯並びや噛み合わせが悪いことを不正咬合と呼び、口腔内だけでなく全身にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

- 正常な顎骨の成長・発育ができない

- 成長するに従い、

歯並びや噛み合わせが悪化 - 虫歯や歯周病になりやすい

- 首筋や肩が凝る、背筋痛や腰痛がある

- 高血圧、生理痛が辛い

- イライラする傾向がある

- 口元や発声に自信がなく、

話す笑うことにストレスを感じる - 硬い噛み応えある食べ物が

噛みにくく時間がかかる - ブラッシングを頑張っても

きれいになりづらく、口臭も心配

矯正治療が必要な歯並び

上顎前突

(じょうがくぜんとつ)、

過蓋咬合(かがいこうごう)多くは出っ歯と呼ばれ幼少期の指しゃぶりや口呼吸、ハンカチや爪をかじることが原因と考えられます。唇を歯の先端で傷つけたり、唇が閉じにくいと、特に上顎前歯が乾燥し歯垢がこびりつき、虫歯や歯周病になりやすくなります。

下顎前突(かがくぜんとつ)

受け口とも呼ばれており、上の歯の前方に下の歯が噛み合います。遺伝的要因や舌、口元の癖が原因となりやすく、咀嚼・発音障害や顔貌への影響でストレスを抱えている方もいらっしゃいます。大人になってからの矯正治療となると、顎骨への外科手術を伴うこともありますので、早めの受診をお勧めします。

開咬(かいこう)

噛み合わせても奥歯しか噛み合わず、上下前歯の間に隙間がある状態です。幼少期から長期に渡り指しゃぶりをしていたり、吹奏楽器をくわえること、物をかじる・噛む癖があること、鼻の慢性炎症などで口呼吸になることが要因として挙げられます。奥歯に過大な負担がかかり、トラブルを起こしたり、ドライマウス・咀嚼能率の低減を招きます。

叢生(そうせい)

並ぶべき歯の巾に対し、顎のスペースが不足しており歯がきれいに並びきらず、重なり合っていることを指します。乱杭歯(らんぐいば)とも言われ、先天的要因や指しゃぶり、舌を出す癖などが原因と言われています。歯磨きがやりにくく、虫歯や歯周病になりやすいことや咀嚼がうまくできないなどの影響があります。

交叉咬合(こうさこうごう)

一般的には上顎の歯が下顎の歯に覆い被さっていますが、歯並びの途中から交叉して逆になっている状態です。顎の成長や顎関節に悪影響が出たり、顔が歪んでしまうことがあります。

隙っ歯

歯と歯の間に空隙がある歯並びで、見た目やサ行タ行の発音に影響が出ることがあります。また歯の間に歯垢歯石が付きやすく物が挟まりやすいので、虫歯や歯周病、口臭につながることがあります。

矯正治療の種類 Type

ブラケット矯正

ワイヤーと歯に固着させたブラケットという止め具でワイヤーを固定して歯を移動させていく矯正方法で、以下のような特徴があります。

症例範囲が広い 常に歯に固定された矯正用ワイヤーの矯正力がかかり、ダイナミックに歯を動かしていきますので適応範囲は広がります。しかし、矯正力を調整した後は痛みが出ることが多くなります。 装置が目立つ 金属製ワイヤーとブラケットには、一般的に強度と耐久性が高い金属のメタルブラケットが使用されています。そのため金属色が気になる不安があります。 装置の取り外しができない 装置が固定された状態なので、食事の際に食べ物の性質や食べ方に気をつけなければならず、装着の破損や脱離がないように注意します。また、装着に食べ物がひっかかることもあるため、ブラッシングをするにも複雑な形状のため時間がかかります。

審美ブラケット矯正

メタルブラケットの目立ちやすいという点を改善した矯正装置です。プラスチック、セラミック、ジルコニアを材質にしたものも使用できますが、金属製より摩耗や破損、脱離することがあることや、費用が高いなどのデメリットがあります。

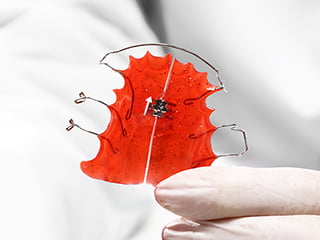

マウスピース矯正

歯型をとって作製するマウスピースを装着することで矯正する方法で、以下のような特徴があります。

目立たない その方に合わせて作製した矯正装置のマウスピースは、透明のため矯正中と気付かれにくいです。また金属を使っていないので金属アレルギーの心配もありません。 取り外しできる 食事やブラッシング時に取り外し可能なので、気兼ねなくスムーズに使用できます。また、装置を手に取ってクリーニングできますので、簡単にお手入れができます。 来院回数が少ない ご来院いただくタイミングは、マウスピースの交換時や歯並びの確認時のみとなっています。基本的にご自身の管理下で進めることができるため、お仕事やご家庭の事情で忙しく、来院数を気にされる方にはお勧めします。 痛みが少ない ワイヤー矯正のように強い力が歯にかからず、痛みはほとんどありません。 不適症例がある 重症の歯並びや不正咬合がある場合は、適応外になることもあります。また、装着時間や期間の確保が難しい場合は効果が出ません。

みやじま歯科矯正治療の

特徴 features

歯科用3Dスキャナー導入により、

精度の高い診断と患者さま負担を軽減

歯科用3Dスキャナーとは、歯の形を動画撮影するようにスキャニングしデータを取り込む機器です。従来はトレーに粘土のような型取り剤を盛り、歯型を採る方法で嘔吐感や息苦しさが伴いましたが、3Dスキャナーを使えば上下の歯並びも不快感なく数分で採取することができます。誤差や歪みも極めて少なく、出来上がったマウスピースもフィットしやすくなります。

みやじま歯科ではお子さまの

矯正治療が重要と考えます

幼いうちから矯正治療する

メリット

- 早い段階から歯並びの改善と顎の成長をバランスよくコントロールすることで、

顔の輪郭を創り上げる骨格を整えることができる - 骨質がまだ成熟しておらず柔らかいため、骨格を理想的な位置に誘導しやすい

大人になり、骨格が出来て上がってからだと、大掛かりな治療になってしまうこともあります。通常の矯正治療法では歯をきれいに並べるスペースを確保するため、抜歯することが多くなります。みやじま歯科では顎を広げることで、抜歯する可能性を軽減する床矯正をお子さまの矯正治療の段階で取り入れています。

床矯正(しょうきょうせい)

ワイヤーとブラケットを用いる従来の矯正と違い、着脱可能な装置を使用する矯正治療法で、特徴としては以下の通りです。

取り外し可能 取り外しができるため、口腔清掃を通常通り行えます。虫歯になるリスクを抑えることができ、且つお手入れも簡単にできます。ワイヤー矯正では食べることができない硬い食べ物や、粘着性のある食べ物も食べられますので、栄養バランスを崩すこともありません。 治療費が抑えられる ワイヤー矯正に比べ治療期間が短く、セルフ調整していただく部分もありますので、治療費が比較的低く設定されています。 治療期間が予定より、

長くなる可能性がある外している時間が長くなってしまうと、成果に繋がらず、治療期間が長引く可能性があります。 適応範囲がある 永久歯に生え代わってしまうとできないのではありませんが、顕著な成長発育過程にある時期が適しており、前歯4本が永久歯に生え揃っているのが前提となります。 発音障害、異物感 入れ歯型の装置が入りますので、装置の厚みが気になったり、話しづらくなることがあります。

ABOUT 口腔機能発達不全症とは?

テレビや動画を見ている時などのリラックスしている時や、何かに集中している時にお子様のお口がポカンと開いていることはありませんか?安静時にお口が開いている場合、「口腔機能発達不全症」が疑われます。口腔機能発達不全症とは、『食べる』『飲み込む』『話す』『鼻呼吸』などの口腔機能の発達・発育不足の状態を指し、放置しておくと口呼吸をするようになります。

口呼吸は、虫歯や歯周炎、感染症のリスクを高め、成長に伴い治療が難しくなることがあります。加えて、噛み合わせ、矯正治療といった別の問題にも発展することも考えられます。「口腔機能発達不全症」と診断されるお子様の数が年々増加傾向にあるため、適切な診断による早期発見とリハビリが重要です。

こんな症状ありませんか? Check point

下記の症状に当てはまる場合は、「口腔機能発達不全症」の疑いがあります。みやじま歯科では症状が気になる方に向けて、口唇閉鎖力測定器「りっぷるくん」の検査を推奨しています。

- ポカンと口を開けている

- 睡眠時にいびきがある

- 食べるのが遅い、噛み切れない

- 食べこぼすことが多い

- 口呼吸をしている

- 活舌(発音)が良くない

- 虫歯がある

- 歯並びが悪い

- 姿勢が悪い

- 食べる時や話す時に口から舌が出る

- 肥満もしくは痩せすぎ

- 指しゃぶり、唇を噛む等の癖がある

口唇閉鎖力測定器

(りっぷるくん)について

「りっぷるくん」とは、口唇閉鎖力を測定するための機器です。この機器では、お口周りの筋肉の強さを測ります。口唇閉鎖力が弱いと、歯並びが悪くなりやすかったり、「かむ」「飲み込む」といった動作ができない症状が現れることがあります。口唇閉鎖力を測定し、改善に向けてお口周りの筋肉をトレーニングしたり、リハビリを行うことで、口腔機能を正しく使えるようにしましょう。

りっぷるくんの測定方法 flow

- 椅子に座り、まっすぐ姿勢を正します。

- りっぷるボタンを唇と前歯の間にくわえ、力を入れて唇を閉じます。

- りっぷるくんから出たLED光を鼻下点に当てた状態を維持しながら、りっぷるくんを唇から離していきます。

- 引っ張る力に耐え切れなくなってりっぷるボタンが出てきたら測定終了です。その時点の口唇閉鎖力が画面に数値で表示されます。

- この計測を3回繰り返して平均値を出します。